進化し続ける検索AIを効果的に利活用する

今月9日より「Google」検索の新機能【AIモード】が日本語でも提供開始となったのはご存知でしょうか?

検索エンジンの右側に専用のアイコンが搭載されました(赤枠)。

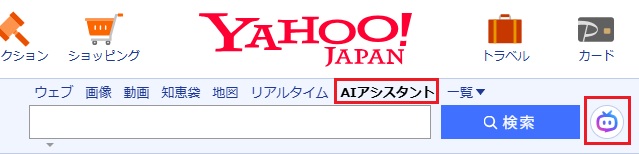

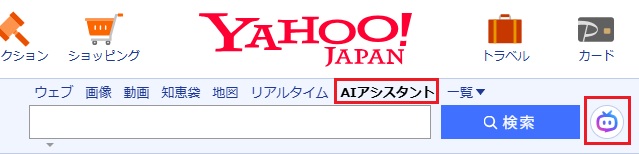

同じく、「Yahoo!JAPAN」でも【AIアシスタント】というAIによる回答機能がPC版で利用可能となりました。

検索種類のタブ、また、検索ボタン右のロボットの顔のアイコンをクリックして利用します(赤枠)。

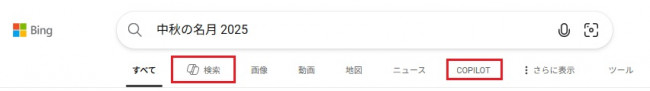

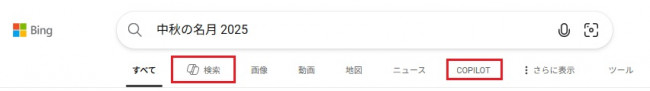

また、Microsoftの検索エンジンである「Bing」においても、今年4月よりAI検索機能である【Copilot Search】が利用できるようになりました。

従来の検索ではアクセスしたい情報に辿り着くためにいくつかのWEBサイトを訪問したり、用語ごとに検索をしたりと手間がかかる場合もありましたが、これからは検索AIを使って日常の調べ物から企画や資料作成の相談まで効率よく情報を得ることができるようになります。

とはいえ、

搭載されたばかりのため、使い方がいまいち分からない…。

そう感じている方もいらっしゃると思います。そこで、以下の3つのポイントを意識しながら使ってみてください!

検索AIを使う時の3つのポイント

① 目的と背景を明確にする

② 対話形式で深掘りする

③ 情報の信頼性と文脈を検証する

① 目的と背景を明確にする

たとえば、「物事や慣習の由来を知りたい」と考えた際に、ただ単に「知ること」が目的なのか、得た情報を第3者へ「伝達すること」が目的なのかによってアプローチの方法は工夫する必要があります。また、伝達目的であれば当然ながら「誰に」や「どうやって」、「どの場面」なども考慮が必要です。そういった関連する前提条件や制約も一緒に添えて検索を行えば、回答の精度も上げることができます。

② 対話形式で深掘りする

AIを利用する上で、意外と知られていないのが一度の質問で全ての情報を獲得することは難しいということです。

ユーザー側が100%意図するように回答してくれることのほうが実は稀です。

たしかに、正確なプロンプト(指示)が入力できればできないわけではありませんが、初級者にはハードルが高いのが実情です。

そのため、一度の質問で終わらせず、会話を重ねることで思考を洗練させる努力が不可欠です。

・「なぜこの方法が有効なのか?」と理由を尋ねる

・「他に代替案はあるか?」と比較を依頼する

・「実装時に注意すべきポイントは?」と実践的な注意点を掘り下げる

など、段階的に問いを重ねることで、情報の質と適用性を大きく向上させることができます。

③ 情報の信頼性と文脈を検証する

AIを利活用する上で、最も注意しなければならないのがこの3つ目のポイントです。

AIが示す情報は決して万能ではありません。なぜなら、AIが参照したサイト自体に間違った情報が掲載されており、それがそのまま回答に利用されれば誤った情報がユーザー側に提示されてしまう恐れを完全に排除できないからです。

そのため、

・出典や根拠が示されているか

・複数の視点やデータで裏付けられているか

得られた回答をもとに出典サイトのURLを表示させるなどの追加検索や、公式サイト・専門文献の確認を行い、情報の信憑性を判断してから利用すべきです。AIの情報を鵜呑みにしてコピペするのは避けましょう。

以上から、検索AIは「使うもの」ではなく「育てる相棒」と言えます。

目的の明確化→対話型深掘り→検証→統合を繰り返すことで、AIはユーザーの思考スタイルに最適化されます。

問いを重ねるほど回答も洗練され、情報探索によって新たなアイデア創出の源泉へと変わる可能性も秘めています。

細心の注意を払いながら、ぜひ大いに利活用を試みてください。

検索エンジンの右側に専用のアイコンが搭載されました(赤枠)。

同じく、「Yahoo!JAPAN」でも【AIアシスタント】というAIによる回答機能がPC版で利用可能となりました。

検索種類のタブ、また、検索ボタン右のロボットの顔のアイコンをクリックして利用します(赤枠)。

また、Microsoftの検索エンジンである「Bing」においても、今年4月よりAI検索機能である【Copilot Search】が利用できるようになりました。

従来の検索ではアクセスしたい情報に辿り着くためにいくつかのWEBサイトを訪問したり、用語ごとに検索をしたりと手間がかかる場合もありましたが、これからは検索AIを使って日常の調べ物から企画や資料作成の相談まで効率よく情報を得ることができるようになります。

とはいえ、

搭載されたばかりのため、使い方がいまいち分からない…。

そう感じている方もいらっしゃると思います。そこで、以下の3つのポイントを意識しながら使ってみてください!

検索AIを使う時の3つのポイント

① 目的と背景を明確にする

② 対話形式で深掘りする

③ 情報の信頼性と文脈を検証する

① 目的と背景を明確にする

たとえば、「物事や慣習の由来を知りたい」と考えた際に、ただ単に「知ること」が目的なのか、得た情報を第3者へ「伝達すること」が目的なのかによってアプローチの方法は工夫する必要があります。また、伝達目的であれば当然ながら「誰に」や「どうやって」、「どの場面」なども考慮が必要です。そういった関連する前提条件や制約も一緒に添えて検索を行えば、回答の精度も上げることができます。

② 対話形式で深掘りする

AIを利用する上で、意外と知られていないのが一度の質問で全ての情報を獲得することは難しいということです。

ユーザー側が100%意図するように回答してくれることのほうが実は稀です。

たしかに、正確なプロンプト(指示)が入力できればできないわけではありませんが、初級者にはハードルが高いのが実情です。

そのため、一度の質問で終わらせず、会話を重ねることで思考を洗練させる努力が不可欠です。

・「なぜこの方法が有効なのか?」と理由を尋ねる

・「他に代替案はあるか?」と比較を依頼する

・「実装時に注意すべきポイントは?」と実践的な注意点を掘り下げる

など、段階的に問いを重ねることで、情報の質と適用性を大きく向上させることができます。

③ 情報の信頼性と文脈を検証する

AIを利活用する上で、最も注意しなければならないのがこの3つ目のポイントです。

AIが示す情報は決して万能ではありません。なぜなら、AIが参照したサイト自体に間違った情報が掲載されており、それがそのまま回答に利用されれば誤った情報がユーザー側に提示されてしまう恐れを完全に排除できないからです。

そのため、

・出典や根拠が示されているか

・複数の視点やデータで裏付けられているか

得られた回答をもとに出典サイトのURLを表示させるなどの追加検索や、公式サイト・専門文献の確認を行い、情報の信憑性を判断してから利用すべきです。AIの情報を鵜呑みにしてコピペするのは避けましょう。

以上から、検索AIは「使うもの」ではなく「育てる相棒」と言えます。

目的の明確化→対話型深掘り→検証→統合を繰り返すことで、AIはユーザーの思考スタイルに最適化されます。

問いを重ねるほど回答も洗練され、情報探索によって新たなアイデア創出の源泉へと変わる可能性も秘めています。

細心の注意を払いながら、ぜひ大いに利活用を試みてください。